En el margen y al filo. Nuevas condiciones de la pobreza

La alta concentración de lluvias que despidió el 2010 no sólo dejó un alto número de damnificados sino que además les permitió a los comentaristas de la prensa convencional ‘descubrir’ la naturaleza. Llovieron (que valga la reiteración) ‘indignados’, ‘sentidos’ y ‘condolidos’ comentarios sobre la imprevisión, la corrupción o la impotencia que hacía de la ‘furia’ de los eventos naturales una causa adicional de nuestras tragedias.

Quienes se pretenden más agudos, sin embargo, llamaron a la compostura y criticaron que se achacara a fallas humanas los fuertes efectos que sobre la población, en especial la más pobre, tuvo el fenómeno invernal. “Son supercherías”, escribieron molestos; “vivimos en un país con una geografía difícil” (cualquier cosa que eso pueda significar), “casi imposible”, naturalizando algo que parece inevitable en el sentir de estos personajes: que habitantes como los del barrio La Gabriela, en Bello, deben seguir muriendo aplastados porque nuestra geografía “es casi imposible”*.

Pues bien, lo que se quiere olvidar es que la forma de ocupación del territorio no es un fenómeno inevitable o inexplicable, y que la marginación de amplias capas de la población se materializa en la ocupación de las llamadas “tierras marginales”: las de peor condición para su usufructo, como vivienda o para el uso productivo. En otras palabras, la segregación socioeconómica se manifiesta en segregación espacial, y, así parezca un contrasentido, tal segregación acaba sirviéndole al capital en su mecanismo de acumulación y valorización de activos, por lo cual los economistas ortodoxos terminan entendiendo el fenómeno como natural e inexorable.

Tugurios y rentas de penuria

La existencia de vivienda infranormal no es un suceso nuevo en el capitalismo. De hecho, pensadores como el geógrafo Edward Soja señalan cómo Manchester, la primera ciudad propiamente industrial, inaugura su paso a la modernidad viendo crecer, paralelamente a la construcción de grandes fábricas, amplias concentraciones de vivienda pauperizada. La existencia de un contingente laboral de ‘reserva’, que les sirve de colchón a las variaciones estacionales de la demanda de fuerza de trabajo, crea la necesidad de un ejército de desempleados que se ven obligados a vivir literalmente en el margen del sistema socio-espacial.

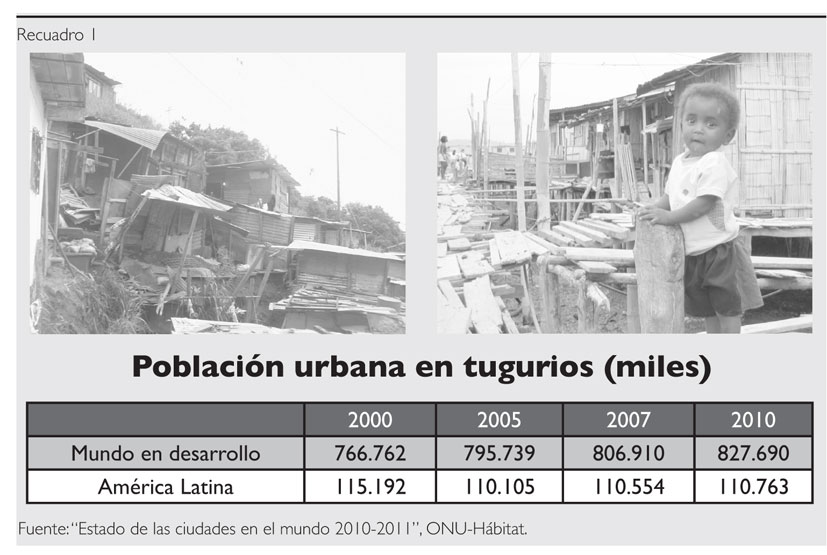

No debe extrañar, entonces, que el último informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre hábitat, “Estado de las ciudades del mundo 2010-2011”, esté dedicado a la segregación urbana, y que en él se muestre con alarma que los habitantes de los tugurios en el orbe alcanzan la no despreciable cifra oficial de 827 millones (cifra seguramente subvaluada si se tiene en cuenta que mil millones de personas viven en la miseria, y que es difícil aceptar que se está en la miseria y no se vive en un tugurio). Se pronostica que en 2020 esa cifra puede llegar a 889 millones. (Recuadro 1).

Si tenemos en cuenta que el total de la población urbana del mundo se estima en 3.500 millones, el porcentaje de urbanitas que reside en tugurios es cercano al 24 por ciento, lo que de paso indica que la informalidad no es expresión de ‘desvío’ alguno del capitalismo sino una de sus manifestaciones estructurales de hoy. Ya no se trata tan solo de una estrategia de disciplinamiento de la fuerza de trabajo; es asimismo una de las formas de su movilidad. La precarización del trabajo va de la mano con la precarización de la habitabilidad, así como de la obligación del trabajador de buscar siempre y en todo momento los resquicios más pequeños donde crear espacios de valorización. Las esquinas de los semáforos, las entradas de los barrios formales (o sus espacios públicos), los pasillos de los centros comerciales, las salidas de las fábricas y las oficinas, y la propia habitación han dejado de ser simples lugares de tránsito o de descanso para convertirse en sitios donde el trabajador informal sirve de intermediario de mercancías, de oferente de sus creaciones o incluso de su propio cuerpo, para cubrir necesidades de quienes están mejor que él y cuya satisfacción trasciende al sector formal.

De allí que su ubicación cada vez más marginal termine valorizando espacios que por su condición no eran valorizables. Que se vea obligado a ubicarse en zonas inundables o sujetas a remoción en masa (deslizamientos) permite que algunos propietarios de esas tierras se enriquezcan: además, al darles valor a tierras que no debían tenerlo, termina favoreciendo el aumento de los precios de referencia de las tierras que sí son urbanizables (aumento de la renta absoluta urbana, en el lenguaje de la economía política). De tal suerte que, si se creara catastralmente la categoría de espacio construido no urbanizable, pudiéramos de inmediato dimensionar el fenómeno del enriquecimiento derivado paradójicamente de la existencia de personas en condiciones de penuria.

A los estudiantes primerizos de economía les enseñan que existe una categoría de mercancías que la economía convencional denomina “bienes inferiores”, y que se definen como aquellos cuya demanda aumenta cuando el ingreso de los consumidores disminuye. Pues bien, en el caso de la vivienda urbana vale la pena preguntarse por los usufructuarios de tal situación. Es decir, los empresarios ligados al proceso de creación de zonas tuguriales, que no son los mismos habitantes, como nos lo quiere hacer creer la lógica ortodoxa, pues, salvo en los contados casos de invasiones, existe un mercado de tierras marginales que por sus condiciones físicas no son urbanizables y terminan construidas. Igualmente, los materiales de construcción son también mercancías, tal como los escasos y precarios servicios que allí se prestan y de los que, por lógica consecuencia, muchos empresarios derivan ganancias.

Cuando a los habitantes de La Gabriela se les quería culpabilizar de su propia tragedia, acusándolos de invasores de tierras, quienes pudieron sobrevivir esgrimieron sus títulos de propiedad, remarcando que su espacio de habitación no era producto de fuerzas “externas al mercado”. De allí que el problema se debe analizar como resultado de la mercantilización de algo que no puede ser una mercancía, las condiciones de “habitabilidad básica”, que hoy se reconocen como derecho humano. El problema no es, entonces, “geografía difícil” ni que seamos un país con ocupación y economía “de ladera”, pues, incluso hoy visitamos construcciones monumentales de nuestros antepasados, asentadas en cerros de difícil topografía, y que han soportado innumerables movimientos sísmicos y los “peores” inviernos de la historia, sin que muestren signos de debilidad. El problema es de una sociedad discriminante que hace de esa discriminación una palanca más de la acumulación de capital.

El autor norteamericano Mike Davis, en su libro Planeta de ciudades de miseria, llama la atención sobre el fenómeno de las megalópolis del Tercer Mundo que crecen en buena medida por expansión tugurial. El caso, sin embargo, es más grave en unos países que en otros. Las ciudades de Colombia, por ejemplo, son, después de las de Sudáfrica y Brasil, las más desiguales del planeta según el último informe de ONU-Hábitat. Y además muestran los incrementos más significativos en el coeficiente de Gini, pues esa medida de desigualdad de los ingresos aumentó 24 por ciento en Bogotá entre 1999 y 2005, el 10 en Cali y el 4 en Medellín. Si la situación se mide por el Índice de Oportunidades Humanas (IOH), Colombia ocupa el sexto puesto entre 10 naciones suramericanas (ver el recuadro 2), superando tan solo a Bolivia, Paraguay, Perú y Brasil. Pero si se mira en forma desagregada el cuadro, vemos que en cuanto a las oportunidades educativas el puesto que ocupa el país es el penúltimo, lo que da poca esperanza de que se pueda reversar, bajo las condiciones políticas actuales, la situación de desigualdad de nuestra sociedad.

Desplazamiento ambiental e infraestructura rezagada

Al hecho de tener el dudoso honor de ser uno de los países punteros en población desplazada por el conflicto armado, Colombia entró a sumarse a la lista de países con alto número de desplazados ambientales. Si bien se estiman en cerca de dos millones 200 mil los afectados por el invierno, todavía no se ha calculado cuántos de éstos se convertirán en desarraigados. Porque, en el caso rural como en el caso urbano, no son en sí las manifestaciones extremas de los fenómenos naturales las causas de las tragedias sino las circunstancias particulares que envuelven la ocupación y el uso del espacio. Las zonas de desborde de los cuerpos de agua, así como ciertas áreas inundables periódicamente, han sido utilizadas siempre por los seres humanos. Los humedales temporales les han permitido a las llamadas “culturas anfibias” utilizar estos espacios para la pesca y alternativamente como tierras de labranza, sin detrimento del ecosistema ni del patrimonio acumulado de la comunidad. Otra cosa es que se pretenda permanecer, incluso en los períodos húmedos, ocupando espacios que ya sabemos se van a inundar.

Los procesos de desecación de cuerpos de agua, así como la ocupación forzada de áreas de desborde de los ríos, no son situaciones accidentales sino que obedecen a toda una política de conquista para la ampliación de las tierras arables (o construibles), que mediante el recurso de las canalizaciones se busca transformar en suelo. Ese recurso, que puede justificarse en ciertos casos, tiene un límite que al parecer estamos superando. Hoy, ante la periodicidad de las inundaciones, en varios países desarrollados ya se propone reversar el proceso de canalizaciones y reordenar la ocupación del espacio, teniendo en cuenta las máximas cotas históricas de desborde. Y no son propuestas de pachamamistas supersticiosos sino de planificadores que empiezan a ver con angustia las reiteraciones de las ‘reconstrucciones’.

Tampoco se trata de una compulsión moral quejarse por los daños en la infraestructura vial, pues ¿acaso no se lleva más de un siglo estudiando la mecánica de suelos y la forma de estabilizar los taludes? Que la red vial haya quedado prácticamente colapsada no es independiente del atraso de la misma, pues no es una tendencia al negativismo lo que obliga a afirmar que el país es el más rezagado en infraestructura vial en Latinoamérica. La apertura económica, que ya completó 20 años, prometió modernizar la nación y supuestamente hacer expedito el ingreso y la exportación de mercancías, para lo cual se consideraba necesario actualizar la red vial y la infraestructura portuaria, de lo que hoy no tenemos la más pequeña muestra. Que no existe una política de ordenamiento territorial (no nos referimos a buenas intenciones escritas) debe reconocerse, como también que el espacio se disputa en forma primitiva y se ocupa con criterios segregacionistas que cada vez arrinconan más a los grupos subordinados, poniéndolos literalmente al borde del precipicio.

Los movimientos alternativos, no obstante, parecen ajenos a los conflictos espaciales que cada vez son más agudos. La tierra urbana y la rural nunca han sido objeto de una verdadera reforma que la haga siquiera funcional a la modernización. Es hora de que desde la izquierda se entienda que el derecho a un orden espacial inclusivo es parte central del reclamo y referente de las luchas más agudas por venir. Un urbanismo que asegure habitabilidad básica para todos y una estructuración de la tenencia del suelo rural que garantice la seguridad alimentaria sostenible son asuntos sobre los que urgen pronunciamientos sentidos y contundentes.

* Ver, por ejemplo, la columna de Alejandro Gaviria y la respuesta de William Ospina en el diario El Espectador, domingo 19 de diciembre de 2010, entre lo mucho que sobre el tema se escribió en los diferentes medios.